|

José Amaro Júnior

O ESCULTOR RUY ROQUE GAMEIRO

Subsídios crítico/biográficos

Lisboa, 1943

Separata do Boletim da Junta

de Providência da Estremadura

Série II – Nº 1/1943

Não dormes sob os ciprestes

Pois não há sono no mundo

(Fernando Pessoa)

|

|

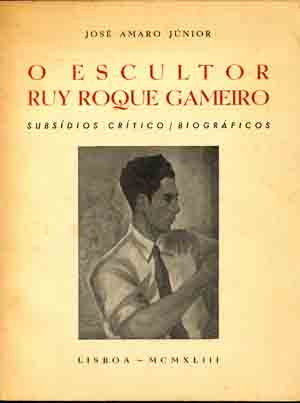

Retrato de Ruy R. G.

por José Amaro Júnior

|

RUY ROQUE GAMEIRO

1907 - 1935

RUY ROQUE GAMEIRO, escultor de garra e artista de rara sensibilidade estética, viveu pouco; deixou-nos na juventude aos vinte e oito anos, quando começava com segurança a percorrer o caminho da vida e a longa e tortuosa estrada que conduz os homens vulgares à superioridade dos invulgares, na posse heróica da palavra «génio».

Mesmo assim, nesse tão curto espaço de tempo em que viveu, não era uma efémera existência de esperanças, mas definida afirmação de certeza — foi e continua a ser na escultura contemporânea uma presença.

Os seus dois últimos nomes nada estranhos e vulgares a toda a gente de espírito culto e até das classes populares, indicam a honesta heráldica duma família de artistas vincadamente portugueses e estremenhos.

Era filho do grande Mestre aguarelista Alfredo Roque Gameiro, pessoa e artista que nos foi servido ouvir, admirar e ver, a quem a Estremadura, e principalmente Lisboa, ficou devendo preciosas obras de valor documental, juntas a uma segura e maravilhosa técnica, que o colocaram entre os maiores dessa tão difícil e delicada maneira de pintar.

Todos os filhos do Mestre nasceram artistas: Manuel, Raquel, Helena, Màmía e Ruy — último dessa tão curiosa geração e o único até hoje desaparecido dela.

Mais tarde, por uniões espirituais, entraram na «família-oficina» mais dois artistas pintores: Leitão de Barros e Martins Barata, frequentadores assíduos do «atelier» que, do alto da Rua de D. Pedro V, olhava sobranceiro a aguarela do casario lisboeta.

E os netos desse homem de barbas loiras e mãos finas criadoras de beleza, inspirada nessa outra beleza sagrada das coisas, que não morre nunca, preparam-se para manter viva a tradição da escola iniciada por seu avô, caso singular em Portugal e talvez até no mundo, na continuidade duma profissão.

Mestre Roque Gameiro era um homem encantadoramente simpático, austero e digno, de andar apressado, vestido sempre de surrobeco castanho, laçarote de seda verde, que conhecia Lisboa de lés a lés e tinha nos becos, nos largos e nos terreiros, como admiradores extasiados, os garotos da rua, que se empoleiravam curiosos em volta do seu cavalete.

Era bem o tipo característico dum mestre de pintores; da sua oficina e peregrinações, nas ruelas, nas docas e nos campos, outros pintores saíram entusiasmados em procura do desenho e da côr.

Porém, entre todos, abriu-se uma excepção: Ruy escolheu a forma e os planos em relevo, para transmitir esse encantador estado de alma, na ansiedade sempre crescente e insatisfeita de dar aspecto e ritmo à rigidez das pedras ou suavizar as durezas metálicas dos bronzes.

Certamente, a essa resolução, não foi estranho o desejo que possuía duma luta interna e dinamicamente febril, dividida quási em partes iguais pelos seus dois estados psicotécnicos: o operário e o artista.

Mas poderia ter sido até qualquer outra coisa dentro de todas as expressões plásticas; o que é certo é que Ruy Gameiro, nascido e criado nesse meio ambiente de Arte, trazia consigo, por atavismo, quando veio à luz que ilumina a terra onde estacionamos apenas, a determinação imperativa a que se obedece automaticamente, duma «tendência-vocação», que lhe deu a mais elevada causa, para desejar viver a sua tão curta vida.

Nasceu na Estremadura, no dia 27 de Fevereiro do ano de 1907, na Venteira, um alto donde o vento se desprende próximo à Amadora, numa casinha modesta, sem título nem rótulo, mas de aspecto invulgar e que dizia a quem a olhava de fora, no meio das árvores que lhe serviam de moldura: — aqui vive um português que é artista.

O seu primeiro contacto de vida em pleno campo e parte da sua infância passada nesse meio deram-lhe uma compleição sadia e robusta; seu pai adorava o ar livre como um caminheiro e achava imensa graça à vontade que o Ruy já mostrava em ser caçador, ao construir espingarditas com os materiais inúteis que encontrava ao alcance das pequenas e jeitosas mãos. Deixou-o fazer o exame de instrução primária, onde já se destacava dos camaradas, no desenho e pelo arranjo cuidado das páginas de cópia, quási sempre ilustradas com bonecos, à maneira de friso...

E um dos primeiros presentes foi uma espingarda a sério, um cartão da respectiva licença e o retrato tirado para ela, com o largo chapéu paterno, enfiado quási até ao pescoço, para parecer mais homem, mais crescido...

Como fosse dotado de grande habilidade manual, demonstrada sobejamente no minúsculo espingardeiro, no construtor engenhoso de inúmeros brinquedos, e o seu feitio precocemente rebelde não se adaptasse a estudos com obrigatoriedade de dição no dia imediato, e, ainda, por orientação educativa dando margem a possíveis revelações muitas vezes variáveis nas crianças, matriculava-se na Escola Industrial Marquês de Pombal, em Lisboa, no curso de mecânico de automóveis, ao tempo dirigido por outro artista bastante curioso que foi Sanches de Castro, um dos precursores do movimento futurista entre nós.

Decorreu algum tempo sem que obtivesse nessa especialidade o que pretendia; além de várias coisas de mecânica, como ele próprio afirmava, aprendeu muito bem como se lustrava um casaco de cabedal, muito em uso pelos motoristas desse tempo, e usado... pelo professor.

Não era bem aquilo que o seduzia; havia nele uma atracção oficinal, de facto, mas não era uma oficina de automóveis com «pistons», válvulas e cambotas — era outra, onde a mecânica fosse dirigida pela alma. Não se conformava, dotado como era duma enérgica vontade própria, com os primeiros momentos graves que o destino lhe impunha.

Até que, em 1921, com a idade de quinze anos, por meio de exame de admissão feito de 10 a 15 de Outubro, entrava na Escola de Belas Artes de Lisboa, com a modesta e vulgar classificação de 12 valores. Na pauta, só conseguia destacar-se dos outros pelos tais dois nomes muito conhecidos.

Tinha finalmente encontrado o princípio duma «iniciação», o nortear que estava marcado dentro dele, mas que a agulha da sua bússola interior não tinha ainda bem determinado.

Ia agora ter ocasião de tornar as suas vigorosas mãos motoras do pensamento, feitas ferramenta viva, na modelação das linhas e dos volumes, que começava a visionar na base segura da aprendizagem do desenho. Sabia já que dali seguiria a dar calor à pasta de barro, que esperava nas tulhas o arranque vigoroso das suas mãos de gigante, confiada num simbólico abandono da matéria, em presença dum homem que começava a sentir-lhe o «para além» das suas pressões, na inquietação visível da forma.

Ruy Gameiro, no entanto, continuava rebelde, mesmo dentro da sua definida realidade; não se adaptava muito às teorias escolares das proporções e dos módulos. As classificações obtidas indicavam uma nítida insujeição aos sistemas adoptados.

Seu pai sabia-o; começava a sentir ligeiras preocupações manifestadas em desabafos a vários amigos; no fundo orgulhava-se de seu filho e sabia esperar confiado no que o decorrer do tempo lhe viria a dizer.

Talvez mesmo gostasse desse temperamento; e gostava com certeza esse voluntarioso artista, nobre exemplo de persistente coragem. Três anos decorridos, em 1924, terminava o «curso geral preparatório» composto de cadeiras especiais e de outras subsidiárias, nas quais e principalmente nas de carácter literário conseguia passar apenas com as médias mínimas obtidas por lei...

Para entrar no curso especial, o de Escultura, como sucedia em todos os outros, era necessário o exame de francês, passaporte diplomático da cultura e dos artistas; Ruy Gameiro, em 3 de Outubro de 1924, faz no Liceu de Gil Vicente, o exame singular dessa cadeira.

Foi nessa altura que, atraídos pelo encanto do mesmo sonho, saímos do Liceu e o fomos encontrar na Escola, onde seguimos curso diferente, nessa velha e histórica Academia, instalada no antigo Convento de São-Francisco, no Largo da Biblioteca, com o busto do Visconde de Valmor ao meio dum sossegado jardim municipal, onde havia muitas pombas e um jardineiro bondoso que nos aturava e de quem éramos amigos.

Era director e professor, nesse tempo, José Luís Monteiro, arquitecto mestre de arquitectos.

Começámos por compreender e sentir a elevada dignidade da alma do Ruy, acamaradámos no espírito e na idade; e se censuras houve às nossas impertinências de rapazes, eram ouvidas e sofridas as consequências por ambos.

Estávamos na aula de Condeixa, nos ensaios dos primeiros desenhos, onde havia o rigor da bitola e fio de prumo na cópia em claro-escuro de carvão e esfuminho das cabeças clássicas de Antinoos, de Pedro (o Grande), e outros, até ao antipático Vitélius de grossas e gordas pregas sob o queixo, que o Mestre nos fazia desenhar com precisão matemática...

Era o primeiro ano.

Ruy, consolidada já a sua aspiração de modelar, entra no curso especial, dirigido por Mestre Simões de Almeida, tendo como companheiros de aula Júlio de Sousa, Barata Feio, Norte de Almeida, Macário Dinis e Albuquerque de Bettencourt, o mais romântico e literário de todos, revolucionário e bom, o que dizia que iria um dia a Paris, não para aprender, mas para ensinar... Ruy era o «garoto» do «atelier»; ria dessas afirmações com gargalhadas francas que ecoavam frescas pelos arcos dos velhos corredores abobadados. Tempos passados, já fora da Escola, veio a ser desse artista o mais dedicado amigo, na sua angustiosa situação de luta pela vida, quando a indiferença colectiva ajudava a ruir os projectos altivos dum sonhador romântico.

Começa o barro, o material eleito.

Das suas mãos aparecem as cabeças, os torsos, as «maquettes», as estátuas — e Ruy segue corajosamente até onde pode chegar; no entanto continua a existir o rebelde, o inconformista, o escolar que luta contra os cânones, o que pretende inventar técnicas, o que deseja ser «ele mesmo».

O conceito que gozava entre os mestres não era dos melhores... Era um aluno curioso e com interesse, bem o sabiam; mas era irrequieto, deliciosamente atrevido, acriançado às vezes e muito amigo de brincadeiras...

Esqueciam-se, o que sucede a todos na relativa gravidade imposta pela situação de professores, do tempo em que tinham vinte anos e de que nós, sabíamos e muito bem, das pitorescas aventuras feitas quando se encontravam em posição idêntica à nossa, e até dos ecos contados de ano para ano, da sua vida «montmartroise», nesses tempos precursores de Paris, em que Degas, Cezanne, Rodin e Bourdelle deitavam para fora as teorias avançadas de «l'art vivant».

Mas a irreverência do Ruy não tinha maldade; era apenas dirigida pela força exuberante da sua mocidade descuidosa e alegre, possuidora dum humorismo onde havia ternura, duma graça onde havia bondade, tudo isto enquadrado num belo carácter, numa isenção onde havia absoluta independência. Alinhavamos nessa maneira de ser; pertencíamos ao grupo dos «dissidentes», os partidários da tal Arte Viva, alegres por fora e sentidos por dentro, quando era preciso sentir.

Muitas vezes fomos sofrer o desterro voluntário das nossas rebeldias, em longos passeios de meditação silenciosa, ou em fugas para um casalinho que Pai Gameiro alugara para os lados de Colares, a «Quinta do Conde», onde havia um mobiliário de cores festivas, com flores pintadas ao sabor popular, todo feito pelo Ruy com tábuas de velhos caixotes (ver quadro "Quiet room" de Màmía RG).

Uma vez por outra, partia para o campo em procura de caça; e ao cair da noite, de regresso, junto a um pequeno chafariz que havia num largo fronteiriço, falávamos enternecidos dos nossos projectos de pintura, de escultura, misturados com perdigueiros, tiro aos pratos, pólvoras de categoria...

Era assim, esse rapaz artista, simples, quási ingénuo, quando conversava.

A sua vida decorria alegremente entre o espírito da casa paterna, os amigos, a Escola, a caça, a escultura, a satisfação exuberante de viver e a Maria Helena, que adorava na esperança duma vida de encantamento quando acabasse o curso.

Juntava em si várias personalidades diferentes, mas todas elas formando a sua única personalidade.

Usava capa e batina, como farda daquele que estudava qualquer coisa; tocava guitarra e cantava em noites de luar: era o romântico, mixto de boémio.

Outras vezes vestia camisa de quadrados berrantes, iguais às que usam os pescadores da Nazaré e boina a esconder o farto cabelo negro e ondeado: era o rapaz do povo perfeitamente confundível com os outros rapazes que às oito horas da manhã se dirigiam apressados para as fábricas.

Espingarda ao ombro, salta aqui e acolá, correndo montes e campinas atrás das perdizes, ou entre as assistências interessadas, na prancha de atirador na conquista de títulos e trofeus, era o desportista sadio que educava a precisão da vontade serena e se retemperava aos raios escaldantes do sol, que o seu acentuado meridionalismo adorava em extremo.

E, vestido de blusa comprida, de linho ou com duas abotoaduras sobre os ombros, todo sujo de barro, era finalmente o escultor, o artista, o Ruy Roque Gameiro.

Entretanto a sua vida de escolar continuava; obtém três prémios denominados de «Alberto Nunes», em consagração ao antigo Mestre, e a primeira medalha no terceiro ano do curso especial pela classificação de 20 valores.

Começava a revelar-se o aluno que sabe e os mestres já com imparcialidade, e mais com aquele acolhedor carinho dado aos discípulos mais velhos, eram os primeiros a reconhecer o êxito dos seus persistentes ensinamentos e de que estavam também em presença dum escultor.

Em 13 de Julho de 1928, sete anos decorridos após a sua entrada na Escola, concluía, sem perder nenhum ano, o curso de escultura, com a prova intitulada «Abel e Caim», classificada com 15 valores, e média geral de 13,4.

A realidade da vida chamava-o aos 22 anos; ia agora, de facto, entrar nela e realizar a sua maior aspiração.

Tornava-se urgente uma oficina; começou primeiro por trabalhar em casa de seu pai, que era nessa altura na Travessa Estevão Pinto, rua de Lisboa, mais do campo que da cidade. Os arcos de Campolide, quintas pitorescas e hortas de pequenos casais eram o cenário procurado de novo pelo homem que tinha a paixão do campo.

Depois apareceu uma pequena sala, situada ao lado da oficina do seu colega Neves, próximo à Praça das Flores, onde foi por ele modelado o nosso busto. Por essa altura, foi professor do Ensino Técnico, numa das nossas escolas industriais, mas por curto espaço de tempo.

Toda a sua vida tencionava empregá-la unicamente a trabalhar até quando a luz do dia o permitisse, só, independente e livre.

Precisava de viajar, para ver o que se fazia lá por fora; ei-lo a caminho de Paris e Berlim. A capital da França falou-lhe.

Um ano depois construía, sob projecto de Veloso Reis, amigo comum, a sua oficina própria, na Rua do Arco Carvalhão, entre as Amoreiras e Campolide, com o alçado simples de um bico elevado, um gótico do século XX, pequenino retábulo dum imaginário, abrigo franco a todos nós, os desse tempo.

Em 1929, com o fim de começar a expor nos Salões da Sociedade Nacional de Belas Artes, fazia-se sócio da casa dos artistas, proposto por seu pai e por seu cunhado Martins Barata, sendo aprovado efectivo com o número 258.

Nesse mesmo ano concorria pela primeira vez à Exposição da S. N. B. A., onde foi admitido, apresentando a estátua «Salomé», interpretação sensual e esguia dessa tão estranha mulher, sempre falada através dos tempos, não se sabendo ainda bem ao certo porquê: por ser estranha, por ser bela, por ser má, ou unicamente por ser mulher...

Mais dois trabalhos, a nossa cabeça e a do também já desaparecido e talentoso pintor José Tagarro, completavam o conjunto de obras vindas do artista às Salas das Exposições.

Começam os triunfos: obtém a 3.a medalha e entra com a cabeça de Tagarro, para as galerias do Museu Nacional de Arte Contemporânea por proposta do Estado; a crítica recebe-o com elogiosas referências; os consagrados olham-no devagar, os camaradas gostam dos seus trabalhos (caso bastante difícil entre nós) e Ruy sorri a todos despretensiosamente com o seu modo quási infantil, quando as felicitações começavam a aparecer.

Verificada a realidade dum sonho, outro existe no artista para realizar.

Veloso Reis é chamado a projectar a sua futura habitação, na Rua Azedo Gneco, que a pouco e pouco durante longo tempo foi decorando, cheio de contentamento, com encantadora e fresca simplicidade no arranjo de todos os detalhes, em lagos de vidro grosso onde viviam peixes multicores, obras de arte, «bibelots» feitos pelas suas próprias mãos, a casa de um verdadeiro artista que se vai casar em breve.

No dia 27 de Maio de 1933 realizava-se a união para a vida e para a morte de Maria Helena Castelo Branco com o escultor Ruy Roque Gameiro.

No acolhedor «atelier» da Rua do Arco Carvalhão, passámos horas que nunca esquecem, nessas camaradagem e amizade tão íntimas que já vão rareando a ponto de nos apetecer a seu respeito usar o lugar-comum de «no nosso tempo ...»

Tinha uma ligeira rampa à entrada, uma salinha à direita e ao fundo a sala grande, destinada a casa de trabalho.

Muitas vezes, na ânsia do sol, da côr e do ar fresco, saíamos juntos, «motor-aberto», nessa «moto» fatídica, a saltar à beira do Oceano e descer devagarinho quando o sol se deitava, mais preguiçoso do que nós.

No dia seguinte o seu refúgio esperava. Vinha trabalhar e de vez em quando dava uma reparação à «moto», que se encontrava fazendo parte da oficina de escultura, a lembrar os primeiros passos da sua vida...

Mesmo quando se produzia, nunca se tomou aquele ar propositadamente sério dos grandes momentos — nunca, porque ao pé do Ruy ninguém se mantinha por muito tempo sem mostrar que a vida devia ser sinceramente vivida e alegre.

Duma vez pintávamos o retrato de Rosa Maria, «estrela» de cinema da época; era uma tela grande, em atitude invulgar e arrojada, cuja pose foi sugerida pelas opiniões de Ruy.

Tudo ia muito bem; pintura saída à primeira, a cara é que começava a ser repintada e a resultar com aspecto desagradável e francamente de má pintura.

Intervém aconselhando a solução do caso: «largas pinceladas a formarem grandes planos e depois junta-os todos — mas primeiro raspas tudo o que tens. É pá! experimenta!» Seguimos esse conselho e mãos à obra. Ruy apenas pronunciou o seu bordão: «Fixe!» E a cabeça da artista aparece finalmente numa parecença absoluta e pintada, para nós, como deveria ser pintada.

Rompeu a cantar de contente; abraça-nos, salta a nosso lado e sem darmos por isso, todos nós, (pois que, Rosa Maria contagiada, também saltou da «pose»), dançávamos em volta do quadro numa expressão de contentamento, comandada pelo Ruy, na linguagem alegre da sua alma.

Foi uma tarde feliz para todos. Alegrava-se ao máximo com os resultados do triunfo, após qualquer luta; gostava de lutar e vencer. Uma tarde, ao comunicar a notícia de ter ganho determinado concurso, dum trabalho realizado com a colaboração do arquitecto Veloso Reis, apressado, corado da possível correria até lá, entra em casa do seu camarada a cantar, a rir, forma uma bicha de mãos dadas, composta pelos dois e a esposa do arquitecto, percorre assim toda a casa, cantando a vitória obtida humanamente, sempre com a tal linguagem simples da alma. De uma outra vez, falávamos do estetismo feminino: belezas clássicas e antigas à Vénus de Milo ou à Rubens, modernas e contemporâneas, nas esguias personagens de Despiau ou Van Dongen, e ultra-modernas, nas falsas magras em voga, devido à invasão da moda, lançada pelas triunfadoras nórdicas de sorrisos enigmáticos, através do claro-escuro cinematográfico.

A conversa, sendo simples, parecia complicar-se...

E a discussão terminou assim:

Chamou-nos a atenção para a influência da côr e disse: «todas as mulheres vestidas de azul são bonitas».

Ficámos surpreendidos com a afirmação e retorquimos com teoria idêntica, chamando-lhe a atenção da forma; «repara que todas as mulheres que usam óculos têm as pernas bem modeladas».

Exultámos pelo avanço dos conceitos criados; deveria ser assim, com certeza.

E ou fosse por mero acaso ou fosse por uma deliciosa sugestão imposta a rir despreocupadamente a nós mesmos, (mas que se estivesse nessa altura firmado por precursores chagallistas ou picasseanos seria um curioso princípio estético super-realista), o que é certo, é que todas as mulheres que passavam à porta da oficina eram, consoante o azul ou os óculos, conforme nós as tínhamos classificado em teoria.

Delirava com o acerto. Era assim esse maravilhoso e simples rapaz, amigo das crianças e dos animais, por causa de quem muitas vezes foi parar às esquadras de polícia, misturado com mães que batiam nos filhos ou com carroceiros que batiam nos cavalos...

Era assim mesmo, sem ar de artista feito ou preocupadamente feito à custa de aspecto exterior ou de teorias estonteantes, geralmente engendradas e fechadas ao perímetro circular duma mesa de café.

Francamente popular, passando desapercebido nas ruas, tal o seu aspecto vulgaríssimo, cultura geral mediana ou talvez melhor muito pouca, além das viagens ao estrangeiro, Ruy, um pouco à semelhança do escultor espanhol Mateo Hernandez, possuía mais a simplicidade da forma do que a complicação da literatura plástica.

Conta-se que Mateo disse a propósito da sua cultura que: «mi libro es Ia vida». De Ruy Gameiro podia dizer-se quási o mesmo.

Poucos livros lia; os autores célebres eram-lhe desconhecidos; no entanto Eça de Queiroz existia com suas obras, na tal salinha à entrada da oficina; em cima duma mesa quadrada, tendo a servir de pano um cobertor popular de garridas faixas, um «gouache» assinado por nós na parede da frente, um cinzeiro de barro e um livro pequeno contando a vida de Hernandez, o tal escultor espanhol, e que tinha nascido do povo.

Eça de Queiroz estava em boa companhia. O Ruy era atraído pela sinceridade nos seus aspectos simples ou complicados, leves ou rudes, e até sociais, compondo imagens, grupos em esquiços onde a força da sua arrogância de escultor se revelava já em catadupas de inconformismo e se começavam a adivinhar as tão difíceis simplicidades técnicas de soluções que só os mestres, os que a ciência classifica de super-normais, a transpor o limiar do génio, conseguem realizar.

Adorava a gente humilde do povo, a sua forma simples de viver e de vestir; abria a janela do seu «atelier» para ouvir de olhos rasos de água o cego cantor da rua; gostava de ver passar as varinas em correria de gaivota; encantava-o ver as saloias lavadeiras com muitas saias e botas de «flor»; perdia a noção do tempo a conversar com simples pescadores, com todo esse lirismo do povo que se movia nas ruas tão lindas de Lisboa, onde o artista descobria o ritmo vigoroso do mar, nesta gente estremenha, ribeirinha e atlântica, que olha o Sado, o Tejo e, não contente, lança o golpe de vista lá para mais longe em busca de outras águas com mais misteriosa vastidão...

Era um sentimental, sem ser romântico; sabia rir, mas também sabia chorar — duas condições primárias para se saber viver.

O trabalho não lhe metia medo; nunca houve nele um leve desejo de folga ou de repouso; queria trabalhar sempre, por muito violento ou áspero que ele fosse; mesmo os mais grosseiros da sua profissão, tais como ferragens, armações, esqueletos e o enchimento das massas volumosas, era ele que fazia tudo isso, amassando por vezes o próprio barro, operação esta violentíssima, que ele fazia atleticamente, operariamente, dando satisfação íntima ao desejo que existia dentro da sua maneira de ser.

A par disto, a sua alma de eleito, um original sentido estético, uma coragem límpida, posta de uma só vez, inteiramente, ao serviço apaixonado da Arte de Miguel Angelo.

Era um modernista, não à força de procurar ritmos intencionalmente forçados, mas porque era assim mesmo; eram a época e a idade a impô-lo, e o sentir, a ordenar.

Não era um moderno «à maneira de», com preocupações de termos a que ele não ligava muita importância e que eram importados através da cultura revisteira, de perlengas eruditas que o desconcertavam e até o faziam sorrir quando as ouvia aos outros camaradas, mais cultos...

Havia nele uma personalidade especial que era só dele, pessoal, ao ponto de não conhecer e não se deixar influenciar por ninguém; possuía, no entanto, a noção exacta do equilíbrio que resultava sempre dum pensamento espontâneo, lógico e natural, sobre o equilíbrio duma noção própria.

E esse equilíbrio partia dele de «dentro para fora», quási num singelo primitivismo onde a fantasia do saber não tinha tocado — tudo nele nascia como devia nascer; livre, belo pela criação, grande pela alma, vivo pela vida; — nunca consentiu tutor para lhe ajudar o crescimento da forma — ele próprio a fez.

Sentia como se fosse um marinheiro ou cavador — a sua vida era o barro, a deles o mar e a terra — o céu, o mesmo para todos... talvez uma única vontade em globo, de gritar aos complicados fantasistas: o Mundo e a Vida são isto e foi Deus que tudo criou.

Sentia assim, tal como o nosso querido Mestre e amigo Veloso Salgado nos dizia na sua encantadora aula de pintura: «se fôssemos sinceros, que seguíssemos sempre por aí fora sem olhar a ninguém».

E era verdade, o que nos dizia o simpático e amigo Mestre. Não se pode dar ouvidos a algumas críticas dos outros e mais a essa desastrada opinião pública, adoradora passageira dos seus ídolos, partidária quási sempre das coisas de mau gosto, no campo da Arte.

Não se confunda, aqui, o povo ingénuo na sua singela e sedutora beleza; este representa o tal encantador primitivismo, sem mácula; o outro, o que alinha no título geral de opinião pública, não é nada e tem como cultura o que a sua vaidade rebusca nos almanaques e aquilo que ouve dizer. O primeiro representa simbolicamente o Ruy Gameiro, o segundo, não sabemos...

Se quisesse, era helénico, era clássico, era moderno, quási ultramoderno, sub-conscientista até, sem nunca ter pensado muito a sério nessas coisas que se inventaram para dividir e criar escolas, aumentar a cotação nas bolsas dos «marchands», sem se lembrar quem as inventou, que a Arte é só uma, seja lá como for, e que os museus, as «patines» mais o caminhar dos tempos impõem (e então já a opinião pública) que se esqueçam os medíocres e se fale sempre nos que foram grandes.

Ruy Gameiro sabia apenas que era escultor, era o que ele queria ser. Artista — era-o ele próprio sem dar por isso.

Possuía a noção justa da escultura para a Praça Pública, ao ar livre, rígida, a verdadeira estatuária-arquitectónica, com o movimento da sua vida interior parado a tempo, a-fim-de não se confundir com o parado movimento das multidões; a demarcar a alteração da uniformidade geral que marcha sem saber andar, olha sem saber ver, impondo que suspenda o caminho por um segundo, para lhes afirmar — «eu sou, eu represento, eu simbolizo». A ele se devem, em parte, na escultura dos últimos anos em Portugal, os primeiros arrôjos, as primeiras oposições à estátua de «pirueta», de rendilhado, ilógica para as grandes perspectivas de figura de candeeiro de entrada do «202» do grande Eça, assim como a cenografia de apoteose plástica género «mágica», — e o seu primeiro trabalho nesse sentido foi o sólido, o arrogante e sentidamente nacional monumento aos mortos da Grande Guerra, em Abrantes, o primeiro da escultura portuguesa a ser fundido em cimento.

De colaboração com o arquitecto Veloso Reis realizou depois o projecto de outro monumento com o mesmo fim simbólico para Lourenço Marques, classificado em primeiro lugar na reunião de júri em 26 de Novembro de 1931 e entregue solenemente à Câmara Municipal da mesma cidade, em 11 de Novembro de 1935.

Bastavam estas duas estátuas para marcar a existência dum grande escultor.

Porém, essa maravilhosa colecção de baixos relevos para o monumento ao Infante de Sagres, com arquitectura dos irmãos Rebelo de Andrade, foi das maiores expressões do seu talento, do seu portuguesismo, do seu enorme poder criador.

Embora não se chegassem a realizar em material definitivo, figuraram brilhantemente nas Exposições Internacionais de Paris, em 1938, e de New-York, em 1939.

De intenso valor expressivo, essas admiráveis peças lembram a composição dos painéis vicentinos de Nuno Gonçalves, e onde Ruy Gameiro viveu como português a alma de Portugal, que um dia partiu em busca do mundo, sentiu talvez vontade de rezar, sem nunca o ter feito (embora fosse crente em Deus), de combater sem nunca ter entrado num combate, de se fazer ao mar sem nunca ter sido marinheiro e finalmente de sentir tudo isso junto, o que fez de facto.

Executou com superior talento a estátua de D. João II, que se encontrava modestamente colocada na Avenida da índia, em Lisboa, e que mais tarde figurou com dignidade na maravilhosa Exposição do Mundo Português, em 1940, no ano histórico das Comemorações Centenárias.

Esta estátua é também considerada uma das suas melhores realizações; D. João II, chefe do movimento político-geográfico de Portugal, aparece na sua figura austera de pessoa humana, tendo bem expressa a nota vincada do precursor do impulso desta Pátria que olhava inconformada a vastidão do mar.

Uma «Figura decorativa», exposta em Lisboa, na S. N. B. A., no ano de 1933, no «Salão dos Independentes», conjuntamente com outra destinada à filial da Caixa Geral dos Depósitos, em Santarém, mereceram o aplauso inteiro da crítica e Artur Portela afirmava no «Diário de Lisboa»: «artista cheio de juventude e originalidade, com uma estátua que é um prodígio de graça e uma figura decorativa modelada com humano calor».

A sua escultura, mesmo sem ele querer, tinha grandezas comparadas às desse génio com figura de apóstolo que se chamou Bourdelle, artista nascido em França e pertença do Mundo.

Na parte referente a cabeças, além de algumas a que já nos referimos, deixou-nos as do arquitecto Veloso Reis, Dr. David Benoíiel (exposta no II Salão dos Independentes em 1931) e algumas curiosas cabeças de mulher, entre elas a de uma estranha bailarina, além de dois admiráveis bustos de Diogo Cão e Bartolomeu Dias, este último que figurou no Pavilhão de Portugal, na Exposição de Sevilha.

No páteo empedrado, antes da entrada da casa de sua família, na Travessa Estêvão Pinto, para as janelas da qual modelou uma grinalda de flores ao sabor do século XVIII, existe hoje uma estátua, representando a «Força», destinada à escadaria da Assembleia Nacional, que não chegou a ser executada em pedra, por não estar no espírito da concepção do conjunto. Ruy, de facto, também não gostava dela, mas é no entanto uma estátua no mais elevado sentido, peça de estatuária para arquitectura, com pormenores de real valor, aliados a uma realização vigorosa no sentido da sua representação.

Pouco antes de morrer, tinha esboçado um estudo em baixo-relevo representando D. Nuno Álvares Pereira, a cavalo e de mãos postas, que infelizmente não chegou a executar em grande. Seria talvez uma oportunidade de consagrar quem falta...

Deixou-nos também algumas peças animalistas, em metal e ferro saídas das suas mãos obreiras, numa estilização avançada de ultra-modernismo, além de ter igualmente tentado a cerâmica.

Dessa modalidade, legou-nos uma graciosa peça de sabor popular, um canjirão intitulado «Santo António de Lisboa», feito com doçura estremenha, em barro cozido em duas tonalidades (creme e vermelho), que constituiu na reconstituição dum mercado português do século XVII, realizado nas Festas da Cidade em 1934, um gracioso documento da popularidade do artista: ele próprio se encontrava na barraca que os vendia, sempre sorridente, popular, anónimo...

Das suas mãos e do seu bom humor também saíram peças de cerâmica caricatural, figurando Greta Garbo e Maurice Chevalier.

Continuava a saber rir, continuava a ser uma vez por outra o tal aluno irrequieto da Escola de Belas Artes de Lisboa...

Ruy Roque Gameiro, foi um grande artista e uma grande alma. Viria a ser um grande escultor de Portugal — ia a caminho do triunfo, aquele superior triunfo que só é grande quando se luta muito. José de Figueiredo, o esteta admirável e crítico ilustre, profetizava a sua consagração. O meio artístico e intelectual seguia-o com a inquietação de quem espera mais; o povo começava a adorá-lo e talvez até a compreendê-lo. O Estado consagrou-o, e os amigos recordam-no...

Num domingo, ao cair da tarde, no dia 18 de Agosto de 1935, depois de passar mais um dia puro da sua ingénua vida, em casa de família, próximo da Iguaria, em Colares, ao regressar a Lisboa com sua mulher, numa curva traiçoeira da estrada de Sintra, num choque violento entre a sua «moto» e um automóvel, continuaram na morte o sonho encantadoramente humano e espiritual que os encantou durante curto espaço de vida.

Ruy e Maria Helena fazem hoje parte duma vida especial, que do alto do Céu olha com calma para tudo e sabe ser indulgente até para os que porventura se tenham esquecido deles...

Mãos amigas ergueram, quási ao nível do chão, na estrada de Sintra, algumas pedras brancas em singela memória, onde caem sempre flores, a lembrarem aos que por ali passam a saudade que ficou de Ruy Roque Gameiro, artista de garra, no caminho do génio, nascido na Estremadura e que desapareceu quando começava justamente a aparecer.